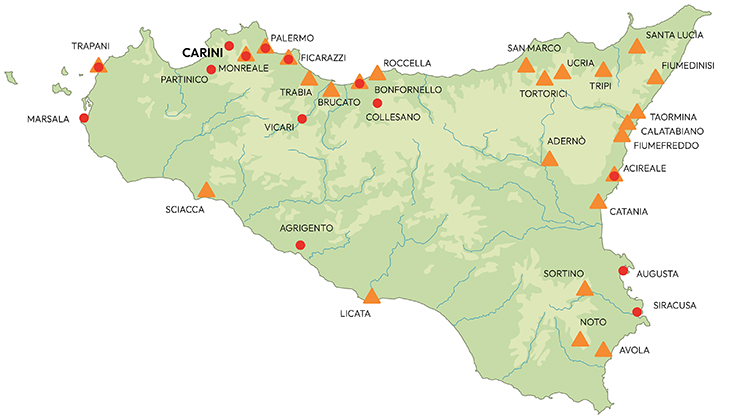

La scoperta nel settore meridionale della catacomba di una ingente quantità di frammenti di vasi da zucchero, di tre postazioni per i torchi e di quattro pietre molari testimonia la presenza in loco di un Trappetum Cannamelarum: una industria produttrice di zucchero di canna che sfruttò alcuni spazi del cimitero ormai in disuso. Il barone Nicola Abbate nel 1373 iniziò l’attività produttiva; i suoi successori – baroni, poi principi di Carini, La Grua-Talamanca – investirono nell’industria zuccheriera fra il XIV e XVII secolo, fino alla definitiva crisi del settore causata dalla concorrenza delle produzioni americane. Il territorio di Carini vantava due opifici: il trappitusupranu, nei pressi del castello e il trappitusuttanu, tra i feudi Pyrainito e di Mezzo, al centro di un’ampia piantagione di canne, irrigata dai corsi d’acqua che solcavano la piana e collegata alla viabilità ed al caricatore sulla costa. A Carini, infatti, non vi era un mercato dello zucchero che per la sua commercializzazione doveva necessariamente raggiungere il mercato di Palermo.

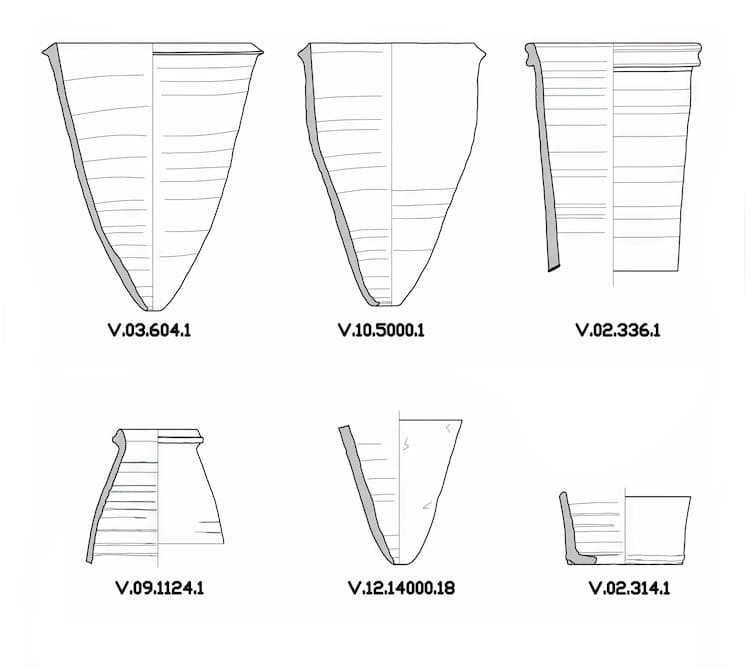

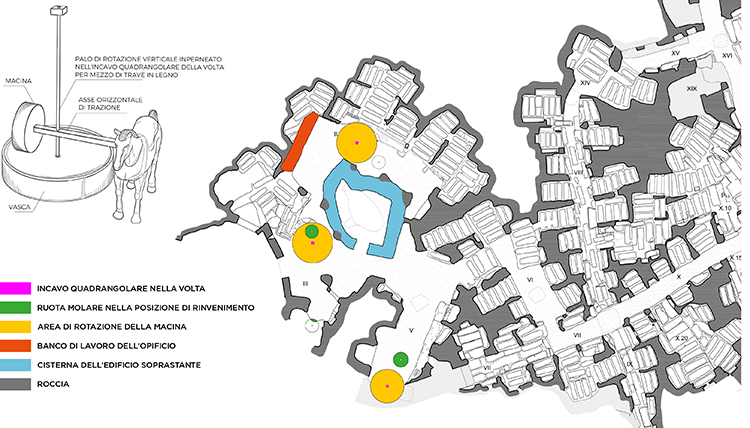

Il trappitusuttanu coincide col complesso rurale del XVII-XX secolo – già Baglio Pilo – oggi diviso tra la proprietà Mandarano, che ingloba una torre quattrocentesca, e la proprietà demaniale sita al n. 3 della Via Nazionale, sede del museo, nel cui cortile si apre l’accesso moderno al settore meridionale della catacomba. Nel trappeto si svolgevano le operazioni del molino che aveva la funzione di sfibrare e schiacciare le canne estraendone il succo poi raccolto nella vasca sottostante il torchio; quindi veniva depurato con la cottura in apposite caldaie di rame e infine raffreddato in vasi di terracotta –forme e cantarelli– adatti per la cristallizzazione dello zucchero. La restituzione di questo impianto tiene conto degli spazi disponibili nelle tre gallerie II, III e V ciascuna dotata di un frantoio a trazione animale. Ogni postazione comprendeva una ruota molare in posizione verticale, inserita in un asse ligneo orizzontale, lungo circa 2 metri che era agganciato all’asse verticale di rotazione della macina, fissato al soffitto mediante un tassello inserito in una cavità quadrangolare della volta. Due gallerie avevano anche banchi di lavoro in muratura addossati alle strutture funerarie ormai dismesse.